Ci misi due allenamenti per capire che diamante avessi tra le mani…

Bogdan Tanjevic

E’ la finale scudetto del 1996, gara 3. La serie fra la Teamsystem e la Stefanel è sull’1-1, siamo a Casalecchio di Reno, fortino inespugnabile in cui la Fossa, curva storica dei tifosi della Fortitudo Bologna, rende praticamente impossibile per chiunque scendere in campo e pensare di giocare la sua partita senza pressioni. Siamo sul 68 pari, mancano meno di dieci secondi alla fine. Boscia Tanjevic, coach della Stefanel, a grandi gesti indica inequivocabilmente “tutti via!”. Lasciate fare al ragazzo. Il ragazzo, naturalmente, è il ventireenne Dejan Bodiroga, e chiunque al PalaMalaguti sa già come sarebbe andata a finire quell’azione, esattamente come sarebbe successo due anni dopo al Delta Center di Salt Lake City quando a giocare l’ultima azione, una delle più iconiche della storia del basket, sarà Michael Jordan nella sua Last Dance. Ed infatti, il serbo, che a ventitré anni è ormai un veterano, finta la penetrazione, si arresta all’altezza del pettine destro, e con la mano di Claudio Pilutti praticamente in faccia lascia partire il tiro frustato cadendo indietro, azione che gli spagnoli qualche anno dopo chiameranno “El látigo” e che diventerà la caratteristica della sua carriera: la palla si spegne nel canestro facendo appena il solletico alla retina. Mancano due secondi, la Stefanel sbanca Bologna 70-68 e mette il mattone decisivo per la conquista di un titolo che verrà certificato in casa tre giorni dopo. Uno scudetto che parla triestino: oltre a Boscia in panchina e Bodiroga, divenuto in breve la stella più luminosa del basket europeo, ci sono Cantarello, Fucka, De Pol, Gentile. Solo che quella Stefanel, nata tre anni prima in riva all’Adriatico, non è la Stefanel Trieste, bensì la Stefanel Milano, quello scudetto è un trofeo che tutti i triestini sentono ancora oggi come un vero e proprio scippo: il látigo di Casalecchio racchiude in sé tutto quello che avrebbe potuto essere, e non è stato.

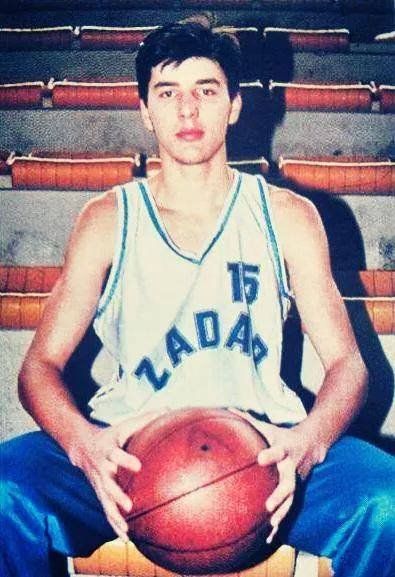

Sei anni prima, all’inizio dell’estate del 1990, le avvisaglie di quella che sarebbe diventata la guerra europea più dilaniante dal ‘45 sconvolgendo il continente proprio nel suo cuore, sorprendono in terra croata un diciassettenne nato Zrenjanin, nella provincia serba della Vojvodina. Bodiroga era stato scoperto da colui che sarebbe diventato il suo mentore Krešimir Ćosić, il quale aveva convinto i suoi genitori a lasciarlo andare, giovanissimo, in Dalmazia, a Zara, dove aveva giá giocato qualche partita con la prima squadra nel massimo campionato jugoslavo. Gli scout dell’Olympiakos Pireo quell’estate vorrebbero portarlo subito ad Atene, facendo leva sui primi segni di disordini: ma per farlo, Dejan dovrebbe naturalizzarsi greco, pratica diffusa fra gli jugoslavi che negli anni ’80 e ’90 giocano nel campionato ellenico, finalizzata a lasciare liberi gli slot per gli stranieri. Il rifiuto del ragazzo, serbo di origini bosniache, è però categorico: preferisce continuare a crescere a Zara, dove viene spesso notato allenarsi da solo in palestra la mattina presto o la sera tardi, anche durante i frequenti blackout. Tiri, entrate, ancora tiri, tiri a migliaia, fino alla perfezione, ed i risultati alla fine sono evidenti. Nel 1991 un giornalista canadese che assiste alle partite della spedizione plava ad Edmonton ai mondiali juniores nota le clamorose doti di Bodiroga, eletto MVP del torneo, definendolo in modo azzardato quanto profetico The White Magic, soprannome che ne segnerà il destino sportivo. L’articolo, infatti, non sfugge ad un grande conoscitore del basket slavo, uno che a Sarajevo aveva vinto la Coppa dei Campioni, e che a Trieste sta ricreando dalle ceneri, come una fenice, una grande squadra di basket, che dall’inferno della B avrebbe in breve potuto puntare al titolo italiano ed all’Europa. Bogdan Tanjevic, preso dalla curiosità, non può fare a meno di andare ad assistere ad una partita amichevole che il KK Zadar, squadra che ha in Arijan Komazec il suo leader incontrastato, gioca in Istria, in quel momento lambita solo da lontano dai venti di guerra. Il suo obiettivo è constatare di persona le qualità di questo sedicente “Magic Johnson bianco”. Quel giorno, davanti alla sfrontata classe con la quale il ragazzino irretisce i ben più esperti avversari, l’embrione di un’idea folle, ai limiti dell’incoscienza, si installa nell’ancora inconsapevole cervello del coach montenegrino.

Nell’agosto del 1990 la nazionale jugoslava di Petrovic, Divac, Kukoc e Radja aveva vinto il suo ultimo titolo mondiale, battendo in finale l’Unione Sovietica a Buenos Aires. Il centro serbo Vlade Divac, durante i festeggiamenti in campo, aveva gettato a terra, calpestandola, una bandiera croata che un paio di invasati gli avevano messo al collo: un gesto, quello del futuro giocatore dei Lakers, che nelle intenzioni voleva ingenuamente esaltare l’unità nazionale, ma che in realtà da allora e per sempre viene strumentalizzato da entrambe le parti, facendo di Divac un eroe nazionalista per Belgrado ed il simbolo dell’invasore per Zagabria. Le varie anime di quella formidabile nazionale quel giorno si erano definitivamente separate, divise da rancori, incomprensioni e risentimento, un mosaico frantumato in mille pezzi che è l’esatta metafora del Paese che rappresentava. Era solo il prologo di quanto sarebbe successo solo pochi mesi dopo: con l’autoproclamazione dell’indipendenza di Slovenia e Croazia, la Jugoslavia prende definitivamente fuoco. Il 26 giugno 1991 i carri armati dell’armata jugoslava escono dalle caserme per tentare di riportare “all’ordine” le due repubbliche secessioniste, dando materialmente il via alla guerra civile. La permanenza di Dejan a Zara, dove peraltro non ha mai corso alcun rischio personale nonostante la manifesta insofferenza della popolazione croata nei confronti di tutto ciò che odora di serbo, potrebbe diventare improvvisamente problematica, come peraltro anche un suo ritorno in Vojvodina, dove sarebbe sicuramente arruolato nell’armata popolare. Oltretutto, verso la fine dell’estate nel primo anno di guerra Zara si trova a pochissimi chilometri dal fronte, e viene costantemente bombardata. Non c’è tempo da perdere: un’auto di grossa cilindrata parte dunque dalla città dalmata alla volta di Trieste, per un viaggio non privo di rischi. A bordo ci sono Kreso Ćosić, il fratello maggiore di Dejan, Zeljko, e Nedeljko Ostarcevic, ex giocatore del KK Zadar ora residente negli Stati Uniti. La destinazione sarebbe la residenza di Boscia Tanjevic in Strada del Friuli, ma il viaggio deve proseguire ancora per qualche chilometro: l’incontro fra la delegazione dalmata ed il coach montenegrino avviene infatti a pochi chilometri da Trieste, a Lignano, dove la Stefanel sta preparando la stagione disputando il tradizionale torneo di fine estate. L’obiettivo è quello di convincere il coach triestino a mettere sotto contratto Dejan, in un’epoca in cui gli stranieri in A1 sono solo 2, sono quasi sempre americani e fanno sempre la differenza. Oltretutto, la Stefanel del 1991 è a una svolta, vuole costruire un roster ambizioso ed inserire un giovanissimo europeo alla prima esperienza fuori dai confini di casa va esattamente nella direzione opposta. Tanjevic, però, non è uomo facile a scoraggiarsi davanti alle sfide più intriganti. Un playmaker di due metri e 5 centimetri a 18 anni può essere pronto per condurre una squadra al titolo? La risposta la dà l’embrione installato nel suo cervello durante la trasferta istriana, nel frattempo divenuto un vero e proprio piano per il futuro della sua squadra. Ćosić è il migliore amico di Boscia, fra i due l’intesa va oltre le parole, bastano gli sguardi. Ma Tanjevic non vuole darla subito vinta al coach dello Zadar, anche perché vorrebbe ridurre al minimo possibile il buyout da corrispondere al club croato, e poi è soprattutto una questione d’onore. Pone condizioni, solleva dubbi, si mostra poco interessato. “’Jebi se, Kreso. Come faccio? È troppo giovane, non posso dargli in mano la mia squadra“, bluffa Boscia. Kreso sbotta “Taci, šupak. Non può più restare a Zara: è serbo e ci sono troppi pazzi in giro. Non essere un testone bosniaco. Firmalo e non te ne pentirai“. Durante quelle inevitabili schermaglie fra fratelli balcanici, però, entrambi sanno già come sarebbe andata la trattativa: non c’è alcun dubbio. Bodiroga può arrivare a Trieste, non fosse altro che lo Zadar non ne vuole sapere di liberarlo dal contratto che lo lega ancora per un anno al club. Ma l’Italia, oltre che un’occasione dal punto di vista sportivo, in quei mesi è soprattutto un rifugio sicuro dalle bombe che stanno dilaniando il velleitario sogno di Tito e, insieme ad esso, migliaia di suoi connazionali: Tanjevic, figlio di quelle terre, non è, non può rimanere indifferente: le corde toccate da Ćosić sono quelle giuste, il ragazzino non deve correre rischi, le ripicche del club croato non possono certo metterne a repentaglio l’incolumità. Parte una telefonata, Dejan si trasferisce precipitosamente all’ombra di San Giusto, dove in breve, grazie alle proverbiali doti levantine di trattativa del coach, Bepi Stefanel dà il suo via libera all’operazione, confortato anche dai numeri mostrati in allenamento da quel teenager già adulto. Doti di trattativa che convincono l’imprenditore della Marca a sottoscrivere con Bodiroga addirittura un contratto quadriennale da due miliardi di lire.

Le beghe contrattuali costringono il gioiello serbo ad un anno di aspettativa, trascorso finalmente al sicuro in palestra ad affinare le sue capacità, aggregato alla formazione Juniores ma anche ad affiatarsi con la prima squadra, ad accrescere il bagaglio tecnico, ad abbeverarsi dell’esperienza di un coach che stravede per lui. I mesi passati a prendere le misure a gente come Gregor Fucka e Sandro De Pol, Dino Meneghin e Larry Middleton costituiscono probabilmente le fondamenta di tutto ciò che Dejan sarebbe diventato negli anni successivi. Liberato dallo Zadar nel luglio del 1992, Bodiroga può finalmente esordire con la maglia della Stefanel: il 20 settembre scende in campo per la prima volta da playmaker titolare, un battesimo che farebbe tremare le ginocchia a chiunque. Di fronte, al Madison di Piazza Azzarita, c’è la Buckler Bologna di coach Messina e Predrag Danilovic. Le ginocchia del ragazzino, forgiate nelle indemoniate arene della Prva Liga, non tremano affatto: Trieste perde 82-70, ma lui rimane in campo 35 minuti e segna 23 punti con l’80% al tiro, impressionando per come prenda la squadra per mano da veterano affermato.

La sua andatura quasi trascinata, apparentemente lenta ma assolutamente imprevedibile, la sua tecnica di tiro, la sua abilità nel ball handling, oltretutto affinata in un anno di ripetizioni ossessive in palestra, la capacità di immaginare linee di passaggio invisibili ai più, l’intuito con il quale punisce ogni singolo difetto dei difensori, l’espressione costantemente concentrata, una poker face stordente per gli avversari che viene erroneamente scambiata per l’impassibilità di un impiegato delle poste, lo rendono immediatamente, a dispetto della sua età, il vero leader in campo, riconosciuto come tale, nonostante lo scetticismo e la divertita curiosità iniziale, anche dall’esigente pubblico triestino. La sua ascesa è inarrestabile, alcune sue prestazioni rimangono nella leggenda, come i 51 punti, con 63 di valutazione, realizzati contro la Viola Reggio Calabria, o i 38 punti con 10/10 dal campo nello scontro diretto con Sugar Ray Richardson, fuoriclasse della Virtus Bologna. O, ancora, la leggendaria sfida, che travalica i limiti della poesia cestistica, contro l’ex connazionale Toni Kukoc in un clamoroso Stefanel-Benetton del gennaio 1993, in cui realizza 32 punti con il 75% al tiro ed un’azione che di diritto può essere annoverata fra le più memorabili della storia di Chiarbola: la superstar croata in maglia verde, esasperata dal coraggio di quell’irriverente ragazzino serbo che sta superando la metà campo palleggiando, gli pianta gli occhi negli occhi, si piega sulle ginocchia sulla linea dei tre punti e lo sfida invitandolo a provarci, in stile Bruce Lee. Bodiroga avanza, si ferma davanti a Kukoc a 2 metri da lui, e a 8 dal canestro, raccoglie il palleggio e scaglia una bomba che centra il bersaglio senza nemmeno muovere la retina. C’è l’incoscienza della gioventù in quel gesto, che però può essere considerato la somma di tutto ciò che Dejan diventerà nei successivi 10 anni: tecnica, coraggio, leadership, voglia di vincere. Toni Kucoc, di lì a tre mesi, diverrà la spalla di Micheal Jordan nei Chicago Bulls piú forti di sempre, ma mentre il palazzetto di Chiarbola si trasforma in un’infernale bolgia dantesca quando il pallone accarezza il cotone, non può che abbassare la testa ammirato e sconfitto.

Dopo che, nel maggio 1994, la finale scudetto sfuma per un tiro libero sbagliato a tempo scaduto da Nando Gentile, due mesi dopo la doppia sconfitta nella finale di Coppa Korac, il futuro di Bodiroga e della Stefanel Trieste pare comunque indirizzato verso un inevitabile scudetto entro l’anno successivo. Non è di questo avviso, però, Bepi Stefanel: cioè, è d’accordo su tutto, tranne sul fatto che la Stefanel avrebbe continuato ad affiancare il suo nome a Trieste. Sarebbe stata trasferita, armi e bagagli, in Lombardia. Il titolo, assieme alla Coppa Italia, arriverà due anni dopo, ed è, forse, uno degli scudetti meno celebrati, perché meno sentiti, della storia delle ex Scarpette Rosse, anche perché Tanjevic ed i giocatori del nucleo storico quei trofei avrebbero preferito sollevarli a Chiarbola. La storia della Stefanel finisce in diaspora, con i migliori giocatori oggetto del desiderio delle squadre di mezza Europa. Fucka raggiunge Pilutti alla Fortitudo, De Pol va a Varese. Gentile finisce al Panathinaikos, Cantarello a Cantù.

Bodiroga, nonostante il draft NBA del 1995 lo indirizzi verso i Sacramento Kings che lo scelgono al numero 51, sa perfettamente di essere una fuoriserie per il basket europeo, e saggiamente decide di rimanere a giocare nel vecchio continente. Molti anni dopo, già ricoperto di titoli a livello di club e di nazionale, a chi gli chiede il perché di questa curiosa scelta, risponde “Vedi, una volta in America dicevano che ero lento. La volta dopo che non potevo giocare ai loro ritmi. Ogni volta una scusa diversa. Sai cosa? A me non importa nulla della Nba: sono molto contento della mia carriera e non sento la necessità di questa sfida“. Dopo lo scudetto a Milano prende la strada della Spagna, al Real Madrid, dove vince l’Eurocoppa. Nel quadriennio successivo, fra il 1998 ed il 2002, si trasferisce in Grecia, al Panathinaikos, dove conquista tre scudetti e per due volte l’Eurolega. Infine, torna in Spagna, al Barcellona, dove continua a collezionare trofei da assoluto protagonista: due scudetti spagnoli, una Copa del Rey, un’altra Eurolega.

Con la nazionale serba, che a lungo e per motivi esclusivamente politici la sua federazione si ostina a chiamare jugoslava, diventa la stella incontrastata di una squadra che negli anni ’90, nonostante la defezione di sloveni e croati, non conosce ostacoli: titolo europeo in Grecia nel ’95, in Spagna nel ’97 ed in Turchia nel 2001. Titolo Mondiale in Grecia nel 1998 e negli USA nel 2002. Nella finale di Indianapolis spazza via praticamente da solo la Generation Dorada argentina, che in semifinale si era sbarazzata della squadra di casa e che a 4 minuti dalla fine è avanti di 8 punti: Dejan segna 16 punti nell’ultimo quarto e si mette al collo la medaglia d’oro, suscitando l’isterica sorpresa dei telecronisti americani della NBC che trasmette l’evento, ai quali non resta che mettersi a cercarne il nome sugli almanacchi. “Bodi-who?” “Perché questo ragazzo non sta nell’NBA?”. Quando gli chiedono cosa pensasse della sconfitta del Dream Team, risponde candido “Beh, la prossima volta sarà meglio che si presentino con un Dream Team che si possa definire tale“. Lui, peraltro, un Dream Team “vero” lo aveva già affrontato sei anni prima nella finale delle olimpiadi di Atlanta: the White Magic, a ventitré anni, aveva stupito tutti giocando alla pari con John Stockton e David Robinson, Scottie Pippen e Shaquille O’Neal, David Robinson e Akeem Olajuwon.

Nel 2005 si concretizza il suo sogno di tornare in Italia: conclude la sua clamorosa carriera con la Virtus Roma. Al termine dell’ultima partita, quando appare chiaro che la Mens Sana Siena avrebbe eliminato la Virtus nella semifinale scudetto, rientra definitivamente in panchina. Il pubblico romano, normalmente freddino nei confronti della pallacanestro, gli tributa una standing ovation che dura trenta minuti esatti: è l’applauso dei romani, ma anche quello dei triestini e dei milanesi, dei catalani, dei greci, dei serbi e dei castigliani.

Dopo averne sistemate tre sulla mensola del soggiorno di casa, dal settembre 2022 the White Magic è presidente dell’Eurolega: non si potrebbe davvero immaginare un leader più adatto.